搜索结果: 46-60 共查到“知识要闻 土壤学”相关记录1809条 . 查询时间(3.712 秒)

近日,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所土壤培肥与改良团队揭示优化钾肥和氮肥施用能够减少农业系统温室气体排放。相关研究成果发表在《全面环境科学(Science of The Total Environment)》上。

华南植物园发现热带山地雨林土壤微生物残体碳空间变异与跨尺度关联(图)

土壤微生物 空间 有机碳

2024/5/20

微生物残体是土壤有机碳的重要来源,在调控土壤有机碳库的结构和稳定性方面发挥着重要作用。植物、土壤和微生物碳库的空间分布和互作是当前碳循环研究面临的巨大挑战。热带森林储存了全球60%以上的植被碳,约为陆地碳储量的25%,且拥有最高的有机碳周转率。因此,阐明热带森林土壤微生物残体碳的空间分布格局及其与其它碳库的多尺度关联特征是提升森林碳循环可预测性和适应性管理的重要途径。

中国科学院地球环境所等揭示秸秆还田有助于提升粮食产量和增加土壤碳储量(图)

地球环境 秸秆 土壤碳 生态化学

2024/2/22

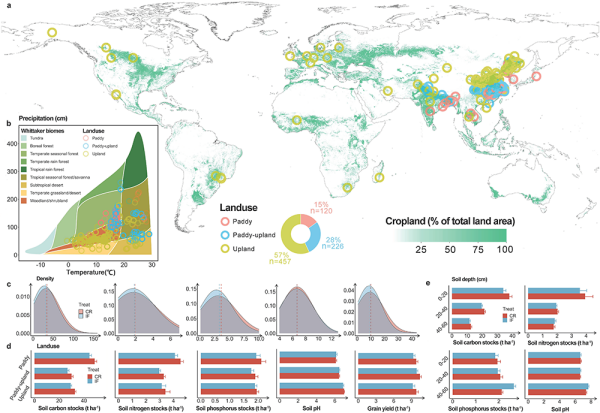

在追求农业可持续发展的当下,秸秆还田策略因独特的生态化学特性而备受关注。无机肥料虽然为作物提供关键养分,但引发了土壤碳流失和酸化问题。秸秆还田可调节土壤生态化学平衡,缓解微生物和作物代谢压力,进而促进土壤有机质累积。现有研究多聚焦表层土壤,而对秸秆还田在全球尺度上对土壤深层碳、氮、磷储存及谷物产量上的影响缺乏系统认识。

东北地理所在解析调控大豆响应低磷胁迫的分子机制取得新进展(图)

分子机制 土壤磷素 吸收

2024/4/28

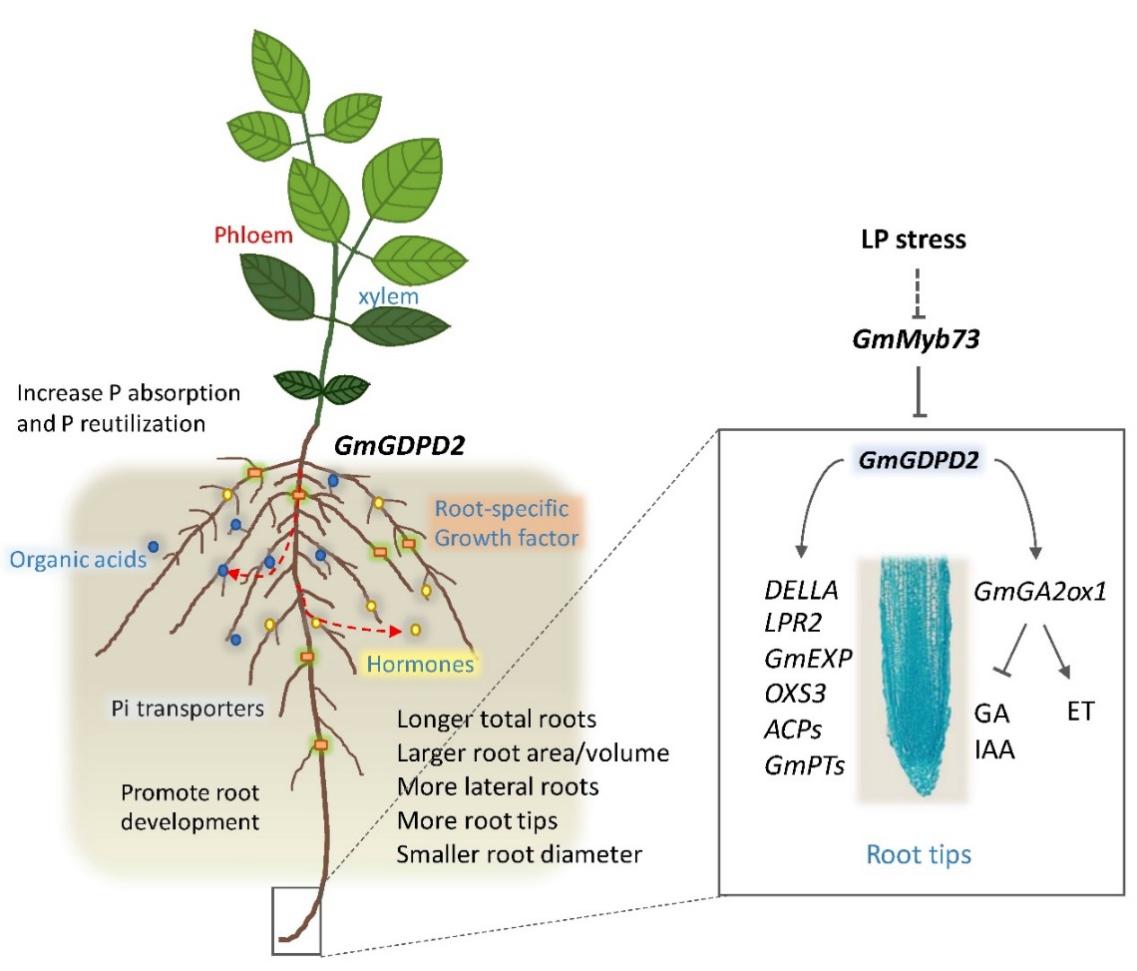

我国用7%的耕地生产了世界21%的粮食,同时消耗了全球35%的化肥,尤其磷肥单位面积使用量是世界平均水平的2倍以上,而磷肥的当季利用率却不足20%。大量施用磷肥以及土壤磷肥利用率低不仅导致了环境污染,还加剧了磷资源枯竭。当前磷肥需求量大导致磷资源危机已成为人类面临的严峻问题。因此,充分挖掘植物自身的遗传潜力,提高作物对土壤磷素的吸收利用效率是解决供磷与磷流失矛盾的有效途径。但由于植物磷利用效率属于...

非洲大蜗牛入侵对原生土壤生物多样性影响获揭示(图)

非洲 大蜗牛 西沙群岛

2024/3/1

近日,中国科学院华南植物园恢复生态学任务团队助理研究员吴文佳和研究员王俊基于对我国西沙群岛的调查,发现非洲大蜗牛入侵导致热带珊瑚岛土壤生物多样性季节变异同质化。相关成果在线发表于《植物与土壤》(Plant and Soil)。

研究揭示稻田土壤有机碳分子调控砷甲基转化机制(图)

稻田 土壤 有机碳 砷甲基化

2024/6/5

抗生素抗性基因(ARGs)的传播和扩散对人类健康构成了严重威胁。人工湿地因其低能耗和易于管理的优势在污水处理中被广泛应用,但人工湿地系统中ARGs的迁移问题也逐渐引起关注。尽管土壤-植物系统中ARGs的迁移和扩散已有研究,但ARGs在人工湿地中的迁移扩散特征与土壤-植物系统存在显著差异。这是因为人工湿地系统中ARGs的来源是连续的,且其水分蒸发程度较高,导致ARGs扩散至大气中的趋势可能更为明显。...

土壤有机碳(SOC)库是陆地生态系统中重要的碳库之一,在调控生态系统碳平衡和减缓温室气体方面具有重要作用。土壤有机碳的分布存在时间、空间和深度异质性,可能在较短的垂直距离上产生较大的变异。高精度曲面建模(HASM)方法是用于地理信息系统和生态建模的一种基于微分几何学曲面理论的曲面建模方法,将HASM方法与深度信息结合,有利于解决剖面土壤属性的空间分布预测问题。

集成学习成功应用于土壤健康诊断

集成学习 土壤 健康诊断

2024/4/22

中国科学院青藏高原植物根际土壤微生物生物地理学驱动机制研究获进展(图)

青藏高原 植物根际 土壤微生物 生物地理学

2024/1/26

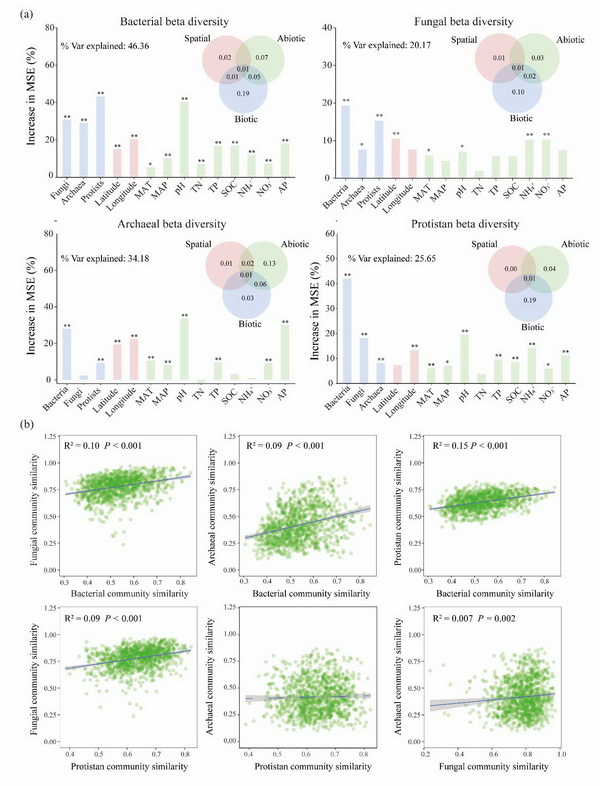

根际微生物在保护植物健康、提高植物生产力和次生代谢产物积累方面发挥着重要作用。植物根际土壤微生物群落构建过程一直是人们研究的热点问题。非生物因素,如土壤理化特性和气候因素,以及生物因素,包括植物种类、基因型和植物免疫系统,已被证明在驱动根际微生物组成方面起到重要作用。植物根际是一个丰富的生态系统,支持着细菌、真菌、古菌、原生生物、病毒、卵菌纲和线虫等多种生物。微生物之间的相互作用对植物根际土壤微生...

中国农业科学院农业资源与农业区划研究所研究揭示土壤压实影响大豆根系性状选育过程

土壤压实 大豆根系 性状选育

2024/4/22

中国科学院遗传与发育生物学研究所冯健研究组应邀在Frontiers in Plant Science撰写题为“NIN是调控结瘤共生固氮的核心因子”的综述文章(图)

冯健 土壤 吸收 营养元素

2024/2/28

氮素是植物生长发育不可或缺的重要营养元素。豆目、壳斗目、葫芦目和蔷薇目的部分植物除了能通过根系从土壤中吸收氮素外,还能与土壤中的固氮微生物(例如,根瘤菌或弗兰克氏菌)共生固氮,将空气中的氮气转化为氨,满足植物对氮素的需求。植物特异的转录因子NODULE INCEPTION (NIN)参与调控植物结瘤固氮的几乎全部过程,是共生信号通路的核心因子。

2024年1月12日,Frontiers in P...

华南植物园揭示全球陆表大气实际水汽压增速减缓的现象和原因(图)

大气 土壤 生态

2024/5/20

2024年,除了传统的土壤干旱,大气干旱(即饱和水汽压差增加)受到了越来越多的关注和研究。大气饱和水汽压差(VPD)表征了大气饱和水汽压(SVP)与实际水汽压(AVP)的差值(即VPD=SVP-AVP)。VPD增加意味着通过植物蒸腾和土壤蒸发作用散失到大气中的水汽含量增加,这会在很大程度上增加植被受水分胁迫的程度。植物为了减少水分损失,会关闭气孔;但关闭气孔的同时也会限制植物对CO2的摄取,从而降...