搜索结果: 61-75 共查到“岩石学”相关记录3938条 . 查询时间(4.492 秒)

中国科学院云南喀斯特发现半叶趾虎属2新种(图)

云南喀斯特 半叶趾虎属 岩生动物

2022/11/24

东亚热带、亚热带地区的喀斯特生境是全球生物多样性热点地区之一。喀斯特生境往往呈片段化分布,为许多喀斯特特化物种提供了独特生态位。由于喀斯特生境有许多狭域分布的特有物种尚未被发现、描述,这对喀斯特生境有效保护带来了挑战。尤其是一些体形小巧的岩生动物(如半叶趾虎属Hemiphyllodactylus),其活动能力有限,更易局限于片段化的喀斯特生境中,从而形成了高度的特有性。

中国科大揭示橄榄岩蛇纹石化过程中存在显著的Mg同位素分馏特征(图)

橄榄岩蛇纹石化 同位素分馏

2022/12/13

中国科学技术大学科研部陈伊翔教授团队通过对蛇纹岩天然样品的系统分析,首次清晰揭示了橄榄岩蛇纹石化过程中存在显著的Mg同位素分馏。这个发现不仅挑战了前人认为只有蛇纹岩风化过程才会有Mg的迁移和Mg同位素分馏的认识,而且对理解海水化学组成变化和地幔Mg同位素不均一性具有重要意义。该成果2022年11月23日发表在国际地球化学领域顶级期刊《Geochimica et Cosmochimica Acta》...

武汉岩土所在边坡下滑推力计算方法研究方面取得进展(图)

滑坡防治工程 岩石力学

2023/7/25

边(滑)坡下滑推力的确定一直是滑坡防治工程中的核心问题。我国边坡相关规范推荐采用传递系数隐式法进行边坡下滑推力的计算,规范中明确指出该方法适应于相邻条块倾角变化小于等于10°的缓倾滑移面边坡体,而对于倾角变化大于10°的潜在滑移面边坡体则可能会出现比较明显的误差。

中国科学院广州地球化学研究所张周等-Gcubed: 通用岩石圈探测策略GC_SRF的提出及其所揭示的青藏高原东南缘岩石圈几何结构不均一性(图)

张周 岩石圈探测 青藏高原东 南缘岩石圈 几何结构

2023/8/3

岩石圈底界(Lithosphere-Asthenosphere Boundary, LAB)是地球内部的一个主要间断面,而近年来越来越多研究显示在克拉通的岩石圈内部可能存在一个与岩石圈增生相关的间断面(Mid-lithosphere discontinuity, MLD)。精确厘定LAB的深度和讨论MLD的存在性特征,能为理解克拉通和造山带的演化提供重要依据。岩石圈结构探测的主要地震学方法S波接收...

约束地幔的不均一性对理解地球内部的分异和循环十分重要,碱性玄武岩则是揭示地幔不均一性的理想对象,因为这类岩石常常显示出再循环的物质组分特征。过去的大部分研究主要是利用大洋玄武岩来反演地幔信息,而用大陆玄武质岩石来反演地幔信息则存在较大争议,一个主要的原因是大陆玄武质岩浆穿过厚的大陆地壳时,很容易发生混染从而改变了岩浆的化学组成。如何用大陆玄武质岩浆来准确反演地幔深部信息是一个备受关注的重要科学难题...

中国科学院武汉岩土所在不同边界条件下致密砂岩的咸水自吸特征研究中获进展(图)(图)

武汉岩土 砂岩 咸水自吸特征 二氧化碳

2022/10/27

地层改造过程往往需要压裂,而压裂液的高效返排是技术攻关难题。中国科学院武汉岩土力学研究所二氧化碳地质封存科研团队通过室内核磁共振实验,观测不同边界条件下岩心完全浸入到润湿相中的自发行为,探究了四川盆地蓬莱镇组砂岩中压裂液的自吸特征。

中国科学院南海海洋研究所海蚀平台发育影响下基岩海岸地貌演化研究获重要进展(图)

海蚀平台发育 岩海岸地貌演化

2022/10/19

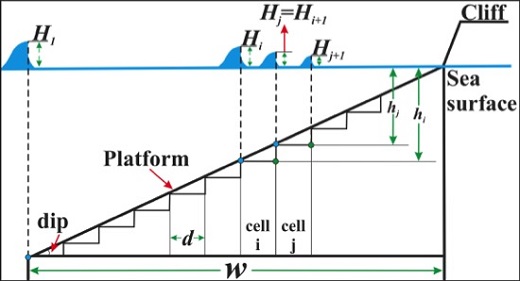

2022年10月12日,中国科学院南海海洋研究所边缘海与大洋地质重点实验室(OMG)研究员李伟团队,联合英国曼彻斯特大学及新西兰奥塔哥大学的科研团队,在海蚀平台发育影响下基岩海岸地貌演化数值模拟研究上取得重要研究进展。相关研究成果发表于国际地貌学权威期刊Geomorphology(《地貌学》)上,助理研究员赵中伟为论文第一作者。

西藏北部羌塘盆地是2022年来学术界的研究前沿,同样也是国家资源勘探的重点区域。羌塘盆地由北羌塘地块、中央隆起带和南羌塘地块组成,呈“两坳夹一隆”的地理格局。其中羌塘盆地中部的隆起带也被称为高压变质带,代表了古特提斯洋沿龙木错-双湖缝合带俯冲碰撞形成的巨型增生楔。

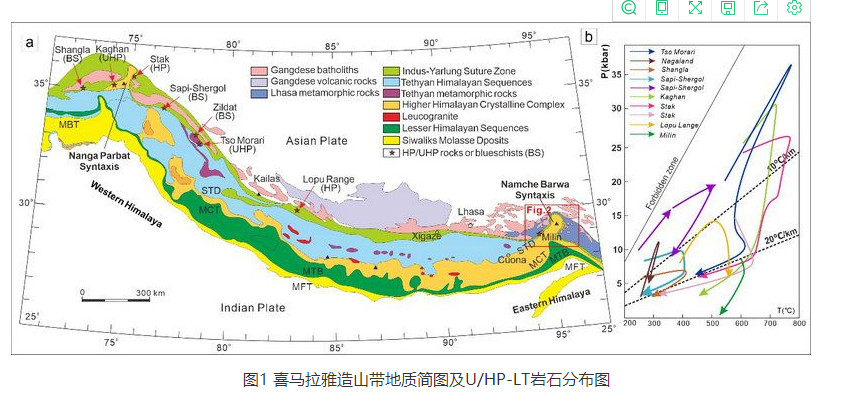

青藏高原雅鲁藏布江缝合带(IYSZ)是新特提斯洋的闭合、印度板块与欧亚板块在新生代陆-陆碰撞作用下的产物,其中出露的超/高压-低温变质岩记录了洋壳或陆壳物质通过俯冲作用沿着俯冲隧道内被带入到地球深部而经历低温、高压变质作用的过程。然而,这些岩石的变质过程,俯冲最大深度,折返速率,以及折返机制仍然缺乏了解或存在争议。

中国科学院南京地质古生物研究所7.2亿年前的岩浆岩省与雪球地球的启动(图)

岩浆岩省 雪球地球 细粒沉积岩

2023/7/16

在新元古代成冰纪,地球表面系统先后经历了司图特冰期(Sturtian,7.17-6.60亿年前)和马林诺冰期(Marinoan,6.50-6.35亿年前)两次整个地球几乎完全被冰雪覆盖的雪球地球事件。这种极端气候的诱因及其影响是学界持续关注的前沿热点领域之一。

2022年8月28日,2022“强国青年科学家”寻访活动颁奖分享会落幕。中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室王琳琳教授获“强国青年科学家”提名奖。这是学校教师首次获得该奖项。

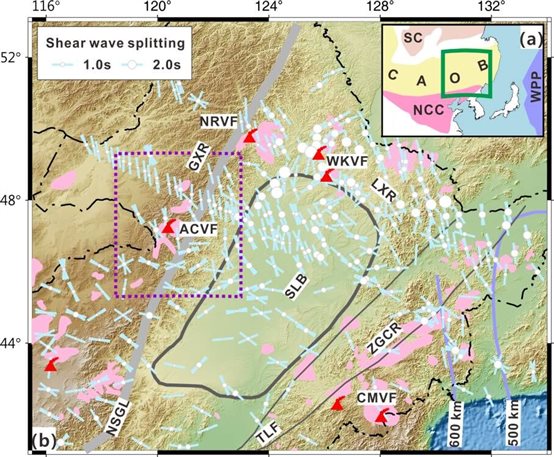

大陆岩石圈是地球重要的组成部分,其构造变形特征对于我们理解整个地球的演化过程十分有益。自中生代以来,中国东北地区经受一系列地质构造活动,广泛发育板内火山和北北东-南南西向展布的构造单元,成为研究岩石圈及软流圈变形特征的绝佳场所。前人提出多种地球动力学模型来解释板内火山成因,这些模型反映出不同的岩石圈和软流圈变形过程,从而表现出不同的地震各向异性特征。

中国科学院力学研究所酸-岩溶蚀过程的瞬态表征研究的最新进展(图)

酸岩溶蚀过程 瞬态表征 碳循环 岩石溶蚀

2023/6/27

酸-岩溶蚀现象在自然过程和工业应用中十分普遍:全球碳循环中的溶蚀碳排放,二氧化碳的矿化封存,油气储层的酸化压裂改造等情景中都存在岩石的酸化溶蚀。真实岩石溶蚀过程所涉及的地球化学反应链复杂,流动、溶质运移和反应耦合紧密,且孔隙结构和形貌改变明显,这些特征为研究酸-岩交互机理和建立反应流模型带来了巨大挑战。现有的微观尺度实验方法缺少对真实岩样溶蚀过程的瞬态表征和动态测量,因而很难为溶蚀反应的机理研究提...