搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 空间天文学”相关记录340条 . 查询时间(0.994 秒)

中国科学院研究在伽马暴能谱中发现兆电子伏特发射线观测证据(图)

电子 射线 观测

2025/4/17

2025年4月14日,中国科学院紫金山天文台科研人员在伽马暴兆电子伏特(MeV)谱线研究方面取得进展。该研究利用费米卫星伽马射线暴监测器(Fermi-GBM)观测数据,在伽马暴GRB 221023A的能谱中发现了一条2.1 MeV的发射线,这是在伽马暴能谱中发现的第二例MeV发射线事件。

中国科学院云南天文台在实时太阳观测平场提取新方法研究方面获得进展(图)

太阳 观测 空间

2025/4/18

2025年3月28日,云南天文台天文技术实验室博士生金亚辉、刘辉研究员等人提出了一种基于实时太阳观测数据的平场提取方法,该方法利用优化方式动态计算平均平场的改正量来补偿平均平场,极大减少了平场改正后观测数据中的残余信号。所提出的方法不仅适用于色球数据,也适用于光球数据。

中国科学院“拉索”发现银盘甚高能弥散伽马射线辐射超出(图)

射线 辐射 宇宙

2025/3/6

高海拔宇宙线观测站“拉索”(LHAASO)国际合作组,利用LHAASO观测数据,高精度测量了银盘甚高能段(1TeV至25TeV)弥散伽马射线辐射。这是目前在甚高能段对银盘弥散辐射进行的最精确测量,也是首次在该能段对外银盘面区域给出的测量结果。

中国科学院国家天文学家发现中等质量黑洞存在的关键证据(图)

恒星 X射线 观测

2025/4/18

2025年2月28日,由中国科学院国家天文台、安徽师范大学、中山大学、中国科学技术大学以及广州大学的科研人员联合组成的研究团队,首次探测到中等质量黑洞潮汐瓦解恒星事件后产生的X射线准周期震荡信号。该成果于北京时间2025年2月28日发表于《自然·天文》(Nature Astronomy),为宇宙中存在潜伏的中等质量黑洞提供了关键证据。

中国科学院科研人员观测到高能宇宙射线费米加速的单步过程(图)

观测 高能宇宙 射线

2025/2/27

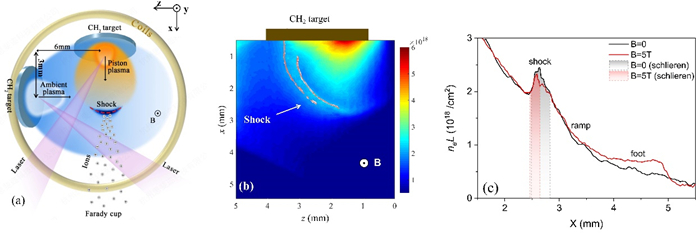

中国科学院紫金山天文台联合中国科学技术大学等,在高能宇宙射线费米加速的实验室研究方面取得进展。该团队利用上海“神光II”高功率激光装置,首次观测到磁化无碰撞冲击波中“费米加速循环”的单次反射加速过程产生的准单能离子。2025年2月12日,相关研究成果以Laboratory observation of ion drift acceleration via reflection off laser ...

中国科学院紫金山天文台等观测到高能宇宙射线费米加速的单步过程(图)

观测 高能 宇宙 射线

2025/3/8

2025年2月25日,中国科学院紫金山天文台联合中国科学技术大学等在高能宇宙射线费米加速的实验室研究方面取得重要进展。研究团队利用上海“神光II”高功率激光装置,首次观测到磁化无碰撞冲击波中“费米加速循环”的单次反射加速过程产生的准单能离子,研究成果以 “Laboratory observation of ion drift acceleration via reflection off lase...

中国科学院“拉索”探测到脉冲星弓形激波尾部超高能辐射(图)

探测 高能辐射 射线

2025/2/22

国家重大科技基础设施高海拔宇宙线观测站“拉索”(LHAASO)以高显著性探测到脉冲星PSR J1740+1000的弓形激波脉冲星风云尾部区域的超高能伽马射线辐射,首次发现弓形激波脉冲星风云尾部的伽马射线辐射。这对弓形激波脉冲星风云尾部的粒子输运机制提出了挑战,预示着尾部区域存在强劲的粒子加速过程。2月7日,相关研究成果发表在《创新》(The Innovation)上。该工作由中国科学院高能物理研究...

中国科学院高能物理研究所“天关”卫星捕捉到罕见的双星系统,风行天望远镜发挥重要作用(图)

卫星 系统 X射线

2025/2/26

中国“天关”卫星成功捕捉到一例罕见的由Be星与白矮星组成的双星系统的爆发,并触发了国际上多颗天文卫星开展联合观测。这是科学家首次全程追踪此类系统从X射线爆发到逐渐消退的全过程,为探索大质量恒星的相互作用与演化开辟了新途径,印证了该卫星在捕捉宇宙中转瞬即逝的新型X射线源方面具有独特能力。相关成果于2025年2月18日发表在《天体物理杂志快报》(Astrophysical Journal Letter...

中国科学院理化所参研的天关卫星入选“两院院士评选2024年中国十大科技进展新闻”(图)

卫星 宇宙 X射线

2025/2/26

2025年1月22日,由中国科学院、中国工程院主办的“两院院士评选2024年中国十大科技进展新闻”揭晓,理化所参研的“天关”(又名爱因斯坦探针卫星)卫星成功发射并获系列成果入选。“天关”卫星被视为“宇宙天体爆发的捕手”,对研究恒星活动、黑洞和中子星等致密天体的形成、演化、并合等过程具有重要科学意义。

中国科学院上海分院MCI/IFS在轨定标科学研讨会议成功举办(图)

天文台 空间 光学

2025/2/19

2024年12月20-23日,由中国空间站工程巡天望远镜(CSST)长三角地区科学中心和中国科学院上海天文台主办,南京大学深空探测科学与技术研究院协办的MCI/IFS在轨定标科学研讨会在江苏苏州成功举办。会议邀请了来自中国科学院空间应用工程与技术中心、长春光学精密机械与物理研究所、上海技术物理研究所、国家天文台、上海天文台,以及北京大学、北京师范大学、厦门大学、南京大学、中国科学院大学、中山大学等...

天关(爱因斯坦探针,EP)卫星开启了一扇探索遥远宇宙的新窗口,有望让我们以全新视角观察宇宙中最遥远的爆发现象。距发射后仅三个月,EP便成功探测一例神秘的快速X射线暂现源。对此进行的深入分析表明,我们可能需要对伽马射线暴这一壮观的宇宙爆发现象的产生机制进行重新审视与思考。

中国科学院力学所在空间引力波探测相位计研究中取得进展(图)

空间 引力 探测

2025/2/26

在空间引力波探测中,级联积分梳状(CIC)抗混叠滤波器总是被用于相位计的抗混叠降采样。然而,CIC滤波器的通带并不平坦,这意味着不同频率下的衰减不同。因此,在需要对相位真值高精度测量的领域,如差分波前传感(DWS),传统的降采样方法并不适用。2024年12月23日,力学所研究团队采用一种基于CIC插值二阶多项式(ISOP)架构的滤波器,用于补偿衰减效应。相关研究成果以“Optimization D...

中国科学院“古姆星云是否为背景脉冲星散射屏”历史疑问获解答(图)

天文学 等离子体 空间

2024/12/20

古姆星云是迄今为止天文学家发现的最大角尺度的发射星云。半个世纪以来,古姆星云可能是背景脉冲星散射屏的观点多有提及却未获证实。中国科学院上海天文台和北京大学的研究人员依托上海天马望远镜对脉冲星B0740-28星际闪烁现象的长期“双频同时”监测结果,找到了回答这一历史疑问的直接证据。2024年12月19日,相关研究成果发表在《中国科学:物理学 力学 天文学》(英文版)上。

上海天文台在地球自转与气候变化的关系研究中取得进展(图)

地球 气候 空间

2024/12/23

地球极移是指地球自转轴相对于地球表面的移动,描述了地球自身在空间的晃动,反映了地球各圈层的复杂物理和运动信息。其中主要表现为著名的“钱德勒摆动”(CW)现象。钱德勒摆动属于地球自转的一种本征模信号,其周期约为433天,首次于1891年被美国天文学家钱德勒从观测证实以来,其物理激发机制一直存在争议。近十年来钱德勒摆动的振幅发生了急剧的衰减变化,其机制可能与大气、海洋等激发作用有关。

上海天文台成功举办“CSST天体测量重要基础与方法研究”课题总结评审会(图)

天文台 天体测量 空间

2024/12/23

2024年11月24日,中国空间站巡天空间望远镜(CSST)科学工作联合中心与长三角地区科学中心联合,在中国科学院上海天文台徐汇园区银河报告厅组织召开了CSST首批一类科学研究课题“CSST天体测量重要基础与方法研究”总结评审会。来自南京大学,暨南大学,上海工程技术大学,北京师范大学,以及中国科学院上海天文台、紫金山天文台、国家授时中心、云南天文台、国家天文台、空间应用中心的28位专家和代表参加了...